L’échappée intérieure

Écrire sert à transformer le réel, et non à le représenter.

Malgré leur caractère tangible et fragile, écornable, les livres ne me semblent pas plus inclus dans la réalité que nos rêves ; c’est la réalité qui est circonscrite par nos livres et destinée, comme le souhaitait Mallarmé, à en devenir un. Le domaine de l’imagination englobe la réalité, s’en repaît et l’assimile. « Le réel est fait pour se dissoudre dans la langue acide de l’imagination », écrivais-je dans la lettre 024, sinon il en signe le « naufrage ». Un naufrage en plein désert, devrais-je ajouter, indignement tranquille et silencieux – on ne se bouscule pas pour venir en aide aux rescapés.

Un ensemble de faits plus ou moins avérés n’est pas la vie, il lui manque le sens construit d’une existence, une perspective peut-être illusoire mais qui permet de continuer d’avancer. Sans sa transformation par l’esprit humain, le réel ressemble à la Terre morte de Blade Runner, dévastée par un écocide. On s’y retrouve piégé avec d’autres enchaînés qui s’ignorent, alors que la quasi-totalité de la population s’est précipitée par-delà l’orbite lunaire vers les off-world colonies. Mais comme dans toute bonne histoire de Philip K. Dick, on ne s’en rend pas compte, car le simulacre a pris le pouvoir et les résistants sont poursuivis et abattus sans relâche.

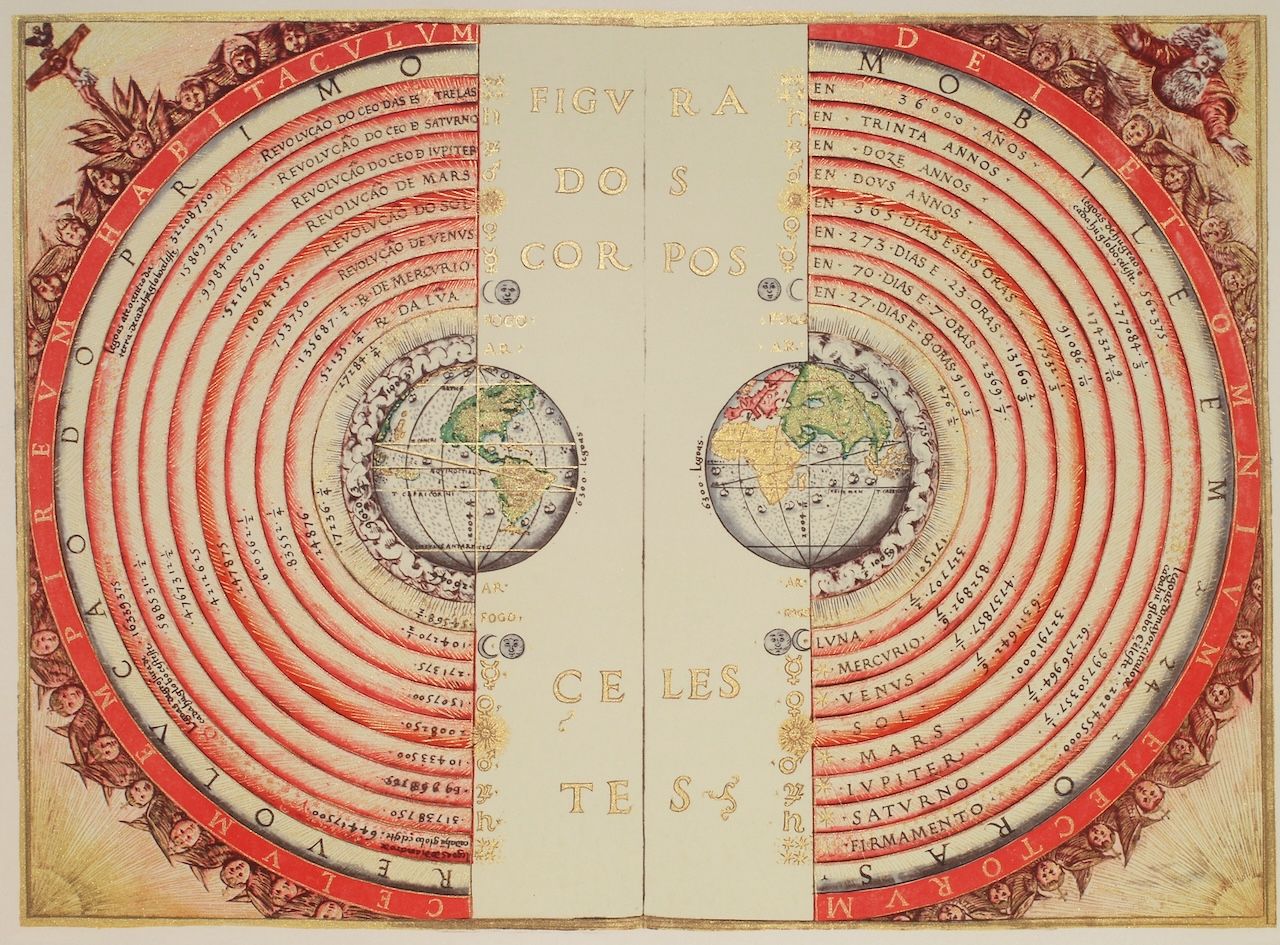

Autrement dit, c’est comme si nous étions coincés dans le monde sublunaire du modèle géocentrique d’Aristote, et que toutes les merveilles de l’imagination humaine nous attendaient dans le monde supralunaire, cette danse des 55 sphères. Mais alors, pourquoi pensons-nous l’inverse, que notre imagination tient dans notre crâne qui tient dans le monde ? Peut-être parce que les livres sont des manifestations du bizarre, des trouées vers l’inconnu, des seuils desquels contempler l’altérité qui nous enserre et nous berce. Peut-être parce que, pour accéder à l’extérieur, il faut s’élancer en dedans.

J’eus très tôt l’instinct de cette échappée intérieure. Enfant, je pouvais rester des heures assis sur ma chaise lors d’interminables repas de famille, très fier qu’on me trouve si sage, me taisant, pensant à autre chose, dérivant ailleurs. J’avoue qu’en vieillissant, même si la liberté de feindre m’a été d’un grand secours temporaire, j’ai de moins en moins la patience de me tenir coi, parce que le temps, Madame, Monsieur, parce que le temps.

J’éprouve une certaine tendresse pour les tentatives infructueuses mais hautement imaginatives de cartographier l’univers. Quelle sophistication pour expliquer l’inexplicable à partir d’une hypothèse de départ erronée. La théorie des épicycles, par exemple, censée rendre compte du mouvement rétrograde apparent de Mars, est presque baroque par ses complications qui n’existent que pour régulariser des irrégularités introduites par une prémisse biaisée.

Je ressens la même affection pour les réalistes qui réfutent l’existence des rêveurs et voudraient que je me résigne au « désert du réel » (je ne sais pourquoi, mais les réalistes relèvent souvent de ce genre fruste et pragmatique d’humanité qui confine au lugubre). Il y a tellement plus à montrer que le réel dit réaliste. Ses incohérences, par exemple, ses écarts inattendus qui le font trébucher du côté de la vie. « Le problème est que les gens pensent qu’il existe une “réalité”, expliquait Lynne Tillman lors d’un entretien accordé à Granta, et un certain type de naturalisme ou de réalisme affirme cette réalité. » Et je déplore que des genres aussi inventifs que la science-fiction ou la fantasy soient si réalistes et si peu bizarres. Créant leurs propres mondes selon des règles strictes, des écrivains sans prédilection pour le chaos ne peuvent s’offrir le luxe de les subvertir.

J’aime construire des univers qui se désagrègent. J’aime les voir s’effondrer et découvrir comment les personnages de mes romans font face à ce problème. J’ai un amour secret pour le chaos. — Philip K. Dick

Heureusement, si le désert constitue le paysage préféré des mystiques, c’est qu’il est l’espace des révélations et des transformations. Son absence de forme est un supplice que l’œil humain ne saurait tolérer bien longtemps ; il fait fondre les barrières de l’ego, l’ouvre à l’inconnu et le remodèle ; le vide nous appelle pour le combler. On se souvient alors, entre deux mirages, de la définition que donnait Philip K. Dick de la réalité : « La réalité est ce qui, lorsque vous cessez d’y croire, ne disparaît pas. » On ne sait pas bien ce que c’est, ce noyau dur de l’existence, qui recule à mesure qu’on s’en approche (en cela, il restera toujours étrange), mais on s’appuie dessus pour refleurir le monde. Chaque oasis est une œuvre de l’esprit dont les racines descendent très bas le long de fractures qu’elles agrandissent ; écrire sert à transformer le réel, et non à le représenter. C’est un geste spéculatif, une interrogation qui change le monde au moment même où elle le dévoile.

Voilà pourquoi j’ai la plus grande peine d’imaginer un personnage qui ne lise pas (de littérature), alors que je n’ai aucun mal à côtoyer des non-lecteurs. Comme de toute manière ils forment la majorité de la société, j’aurais bien du mal, même si je le souhaitais, à les éviter. Je sais, je sais, lire prend du temps, et patati et patata, mais cet argument prouve seulement que la littérature, malgré son prestige, est la priorité d’une minorité (trop impuissante pour former une élite). Je vous en prie, entrez dans la résistance et faites lire vos personnages.

Cette lettre appartient à un grand cycle d’écriture consacré aux transformations.